02

相關(guān)資料

寧陽(yáng)縣博物館現(xiàn)展出文物821件。辟有寧陽(yáng)歷史文化陳列和瓷器特展廳,主要展現(xiàn)從距今二萬(wàn)五千年前的舊石器時(shí)代晚期寧陽(yáng)出現(xiàn)人類(lèi)活動(dòng)一直到晚清時(shí)期寧陽(yáng)歷史。

設(shè)有“遠(yuǎn)古生靈留遺蹤--早更新世的寧陽(yáng)”“鴻蒙初辟興禮儀——秦漢以前的寧陽(yáng)”“秦風(fēng)漢韻出東方——秦漢時(shí)期的寧陽(yáng)”“一方水土?xí)A章——隋唐宋時(shí)期的寧陽(yáng)”“人文璀璨盛世興——元明清時(shí)期的寧陽(yáng)”以及“千年古韻聚奇珍——華彩重現(xiàn)的瑰寶”六個(gè)展區(qū)。

從不同側(cè)面反映寧陽(yáng)的古代文明,著重體現(xiàn)大汶口文化、漢寧陽(yáng)故城和唐宋瓷窯等突出寧陽(yáng)歷史發(fā)展進(jìn)程中的亮點(diǎn)和高光時(shí)刻,成為對(duì)外展示寧陽(yáng)深厚歷史文化底蘊(yùn)的重要窗口。

03

文物介紹

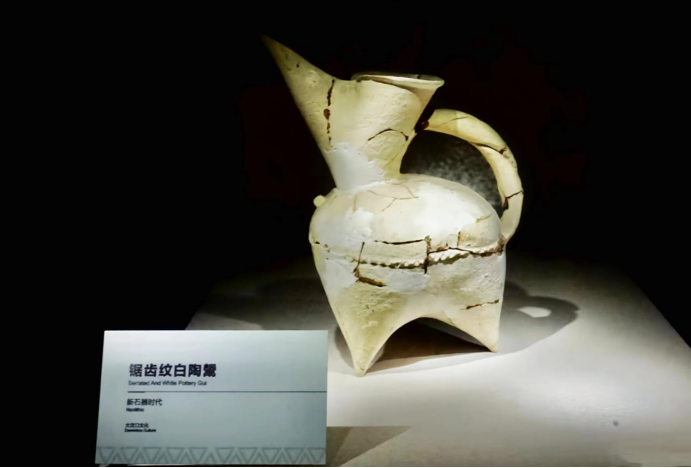

01.鋸齒紋白陶鬶

陶鬶是大汶口陶器中的典型器物,是一件新石器時(shí)期人類(lèi)藝術(shù)家制作的精美器具,作為燒水容器,既實(shí)用又美觀。這件陶鬻呈灰白色,造型獨(dú)特,如一只伸著長(zhǎng)喙的鳥(niǎo),正引吭高歌,頸部粗短似漏斗狀,頂部有斜向的流伸向器身前部。圓環(huán)形提梁,上聯(lián)頸部,下接器身,表面按壓成絞索狀。腹部略呈球狀,腰部有一周橫向附加堆紋,表面壓印成花邊形的裝飾。古人運(yùn)用形象夸張的藝術(shù)手法,以三足鼎立的穩(wěn)定性原則把三個(gè)肥大的空袋足均勻分布于腹部下方。穩(wěn)定支撐,同時(shí)亦可增加受熱面積縮短烹煮時(shí)間,其特殊的材質(zhì)體現(xiàn)了制陶技術(shù)的又一新進(jìn)步。

02.釉陶鼎

1997年山東省寧陽(yáng)縣東疏鎮(zhèn)潘茂漢墓出土盛酒器。弧形蓋,子母口,長(zhǎng)方形附耳, 折腹,圓底,下附3蹄足。蓋鈕呈喇叭狀,鈕周?chē)棽ɡ思y2周和陰弦紋5周,腹飾凸棱1周。施深黃釉,釉色均勻,有光澤。由于胎質(zhì)細(xì)密且釉層均勻,釉面平滑如絲,光潔如鏡,加之釉面上細(xì)微的開(kāi)片紋猶如冰乍玉裂,造就了一種既明亮又朦朧的意境。

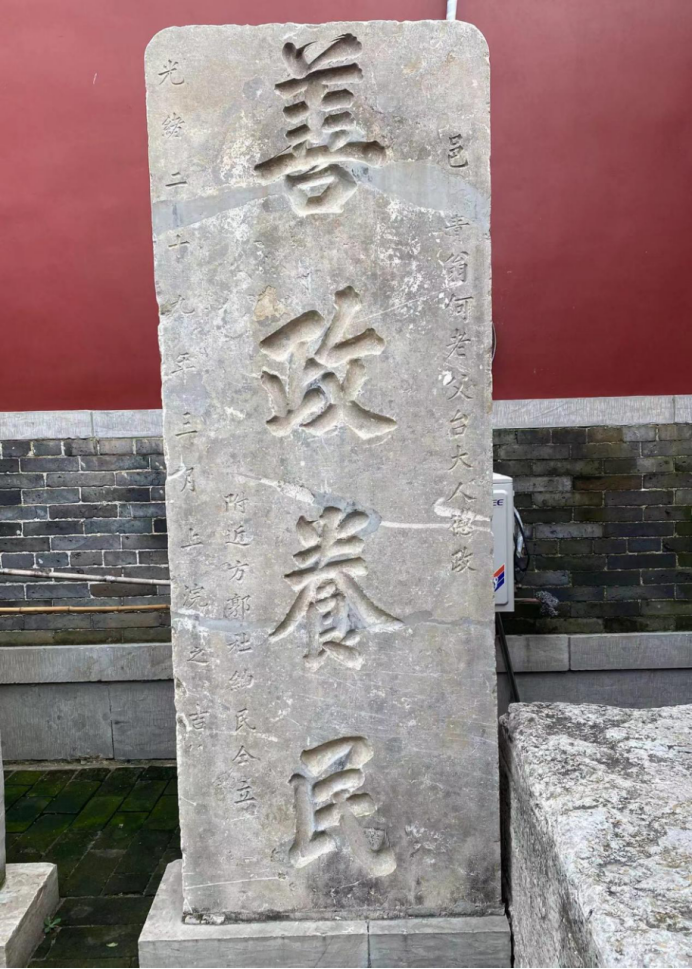

03.善政養(yǎng)民碑

作為寧陽(yáng)縣廉政教育基地之一,博物館內(nèi)存有“善政養(yǎng)民”碑。“善政養(yǎng)民”語(yǔ)出《尚書(shū)·大禹謨》:“德惟善政,政在養(yǎng)民。”善政是良政、好政,也是廉政、德政,善政的目的在于養(yǎng)民。“善政養(yǎng)民”碑立于清光緒二十九年(1904年),正面右側(cè)刻有“邑青翁何老父臺(tái)大人德政”,背面刻有禁食青苗的告示。石碑上的“善政養(yǎng)民”四個(gè)大字氣勢(shì)磅礴,具有很強(qiáng)的藝術(shù)震撼力。字體為榜書(shū),是古代寫(xiě)皇榜的一種字體,《辭海》形容這一字體“形體方正,筆畫(huà)平直,可作楷模。”